近年、日本国内で販売される釣り具の価格は確実に上昇しており、とりわけハイエンドモデルの値上げ幅が目立っています。なぜここまで高騰しているのか。本記事では、その背景を多角的に考察し、さらに釣り人口を回復させるための提案を試みます。

為替と原材料コストの直撃

釣り具はカーボンプリプレグ、アルミ・ステンレス、電子部品など海外調達に依存する割合が大きい製品です。円安が進行すると、同じドル建て価格でも円換算の仕入れ額は大幅に上昇します。

さらに、国際物流費やエネルギー費の上昇も加わり、製造原価は年々増加。メーカーはこのコスト増を製品価格へ転嫁せざるを得なくなっています。

メーカーの値上げと市場構造

シマノやダイワをはじめとする大手メーカーは、近年公式に値上げを実施してきました。

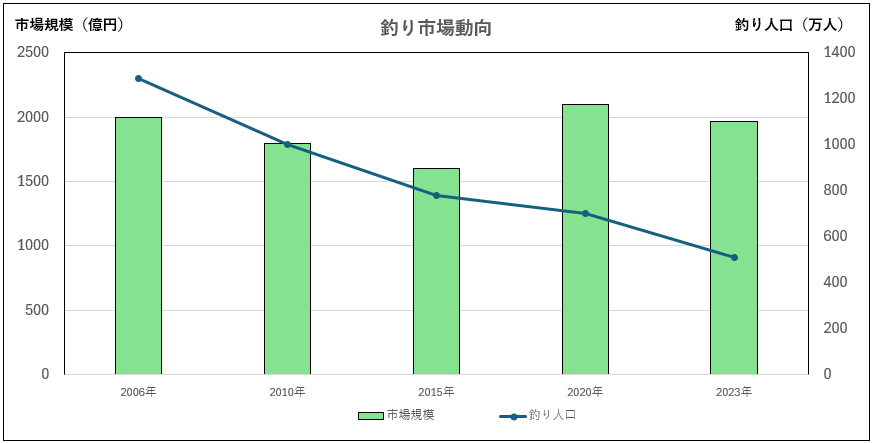

背景には「原材料高騰」「物流費増」「生産コスト増」がありますが、加えて市場規模の縮小による固定費按分の悪化も無視できません。釣り人口は2006年の約1,290万人から2023年には約510万人と、60%の減少が確認されています。人数の減少は“数で稼ぐ”戦略を難しくし、メーカーは利益を確保するために高単価製品へと比重を移しています。

※2006年の市場規模は推定値。

DAISO釣具のインパクト

100円ショップのDAISOが提供する低価格釣具は、入門者にとって手軽な入口となる一方で、専業メーカーにとってはローエンド市場を奪われる存在です。

ローエンドで利益が出しづらくなると、メーカーは中価格帯から撤退し、結果的にハイエンドに偏重する傾向を強めます。こうして「安価な入門=DAISO、高額な本格=専業メーカー」という二極化が進み、中間価格帯は縮小していきました。

技術進化とプレミアム戦略

釣り具の技術は進歩を続けています。

- デジタル制御リール(DCブレーキなど)

- 超高弾性カーボン素材

- マイクロガイドや軽量高剛性設計

これら新技術の研究・開発には高いコストが必要です。販売数量が限られる中では、ハイエンドに搭載して高価格で回収するしかありません。

さらに「ジャパンブランド=高性能・高級」というイメージをグローバル市場で維持するために、メーカーはプレミアム路線を意識的に強めています。

中古市場とユーザー行動の変化

フリマアプリや中古専門店の普及により、中価格帯の新品需要は減少しました。中古を選ぶ層が増える一方、新品を買う層は「最新ハイエンド」を志向しやすい構図ができています。これもハイエンド偏重に拍車をかけています。

他レジャーとの競合

釣りは時間・移動コストがかかる趣味です。ゲーム、キャンプ、旅行などの娯楽に比べると、始めるまでのハードルが高い。結果的に「どうせやるなら良い道具で」というコア層が残りやすく、メーカーもそれに合わせて高額製品を前面に出すようになっています。

まとめ:高騰の構造

釣り具価格の高騰は、一つの要因ではなく複数の要素が絡み合った結果です。

- 円安・原材料費・物流費の上昇

- 釣り人口の減少による固定費負担の増大

- DAISOの台頭によるローエンド市場の喪失

- 技術進化とブランド戦略によるプレミアム化

- 中古市場の浸透と中価格帯の空洞化

- 他レジャーとの競合によるユーザー構造の変化

これらが相互に作用し、「安さ」と「高級」の二極化を強め、結果としてハイエンド製品の価格はインフレ率を大きく超える水準まで上がってきました。

何が釣り人口減少への起点となったのか?

日本の釣り人口は、2006年に約1,290万人を記録して以降、右肩下がりで減少し、2023年にはおよそ510万人まで落ち込みました。わずか17年で60%以上の減少という衝撃的な数字です。

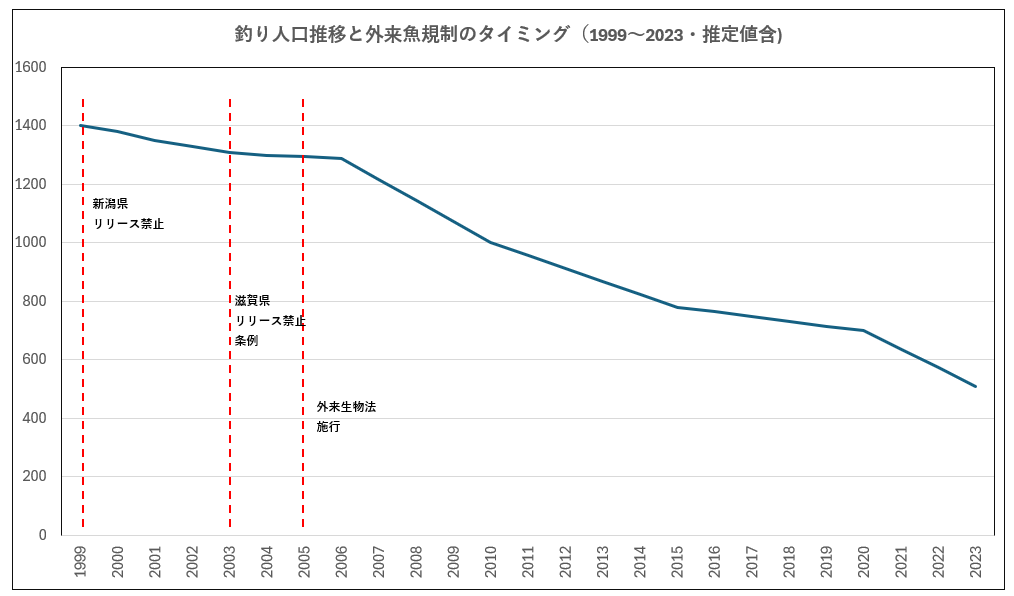

この急激な減少の起点には、2005年に小池百合子環境大臣(当時)の下で施行された 外来生物法 が大きな影響を与えたと考えられます。

小池百合子の外来生物法と釣り人口急減

2005年の外来生物法とは

正式名称は 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」。

2005年6月に施行され、オオクチバス(ブラックバス)やブルーギルなどが「特定外来生物」に指定されました。

これにより、以下が原則禁止に:

- 飼養・保管

- 運搬・輸入

- 野外への放流

当時の小池環境相の政治判断によって、指定が一気に進んだことは複数のメディアや専門家も指摘しています。

バス釣りに及んだ影響

ブラックバスは1970年代以降、全国の湖沼や河川で手軽に楽しめる人気ターゲットでした。特に若者や入門者にとっては「どこでも釣れる魚」として釣り人口の底支えをしていた存在です。

しかし外来生物法施行後は、

- 「バスは釣ってはいけない魚」という印象が広まり、子供や初心者の入口が狭まった。

- 自治体によってはリリース禁止条例(滋賀県琵琶湖2003年、新潟県1999年など)が相次ぎ、現場のルールはさらに厳格化。

- 「釣っても持ち帰らないと違法」という空気が広がり、レジャー性が一気に低下した。

これらが重なり、バス釣りを始める新規層が激減しました。

人口データとの相関

- 1999年:釣り人口 約1,400万人。新潟県でリリース禁止スタート。

- 2003年:滋賀県が琵琶湖で条例化。人口は1,310万人規模。

- 2005年:外来生物法施行(小池環境相)。

- 2006年:釣り人口 1,290万人。これを境に急減。

- 2010年:1,000万人割れ。

- 2023年:510万人。

グラフで見ると、規制強化のタイミングと人口減少の起点がほぼ重なっており、外来魚規制が釣り人口減少を加速させた可能性は極めて高いといえます。

問題点

- 一律規制の風評効果

国の法律は“リリース一律禁止”ではなかったものの、メディア報道で「バス=悪」「リリース=違法」という認識が広がった。 - 入門者のハードル上昇

最も手軽なターゲットが禁止扱いされ、「始めやすい魚」が消えた。 - 釣り文化への影響を軽視

生態系保護の観点は理解できるが、同時に釣り文化・レジャー産業への影響を十分に考慮しなかった。

結論

小池百合子氏が環境大臣時代に進めた外来生物法は、生態系保護のためには必要とされた政策でした。しかし、その副作用として日本の釣り文化、とりわけバス釣りを入口としていた若年層のレジャー参加を大きく減速させたことは否定できません。

結果的に釣り人口は2006年を境に急激に減少し、今もその傾向は続いています。

もし国が釣り文化を同時に守る視点を持ち合わせていれば、このような急減は防げたかもしれません。

釣り人口増加のための提案(法律・制度を含めた視点)

1. 外来魚規制の再設計

- 現状の問題

外来生物法(2005年施行)は生態系保全を目的にしているが、釣り文化やレジャー産業への影響をほとんど考慮していない。 - 提案

- “区域指定型リリース可”制度:科学的モニタリングを前提に、一定の水域ではキャッチ&リリースを合法化。

- **「釣り人が資源管理に参加できる仕組み」**を法律に明記し、漁協だけでなく遊漁者が生態系保全に関わる形を整える。

2. 「釣り推進法(仮称)」の制定

- 目的:スポーツ振興基本法や観光立国推進基本法と同様に、釣りを「文化・観光資源」として国が位置付ける。

- 内容案

- 学校教育における釣り体験(環境教育とセット)を推進

- 国交省・環境省・農水省が連携し、都市近郊に「公共釣り場」を整備

- 初心者用の安全基準タックル(返し無し針・簡易仕掛け)をJIS規格化し、メーカーや100均と協働で普及

3. 公共インフラとしての「釣り場整備」

- 法的後押し

港湾法・河川法に「レクリエーション釣り利用」を明記し、釣り専用桟橋や護岸の設置を推進。 - 実施案

- 港湾施設に「釣りエリア」を必ず確保するよう規制緩和

- 安全面(転落防止柵・ライフジャケット必須ルール)を国が統一指針化

4. 資金調達の仕組み

- 遊漁税(フィッシングライセンス)制度の検討

例:米国の州ライセンス制度のように、釣り人が年額少額の「遊漁料」を国へ納め、その収益を- 放流・生息環境改善

- 子供向け釣り教室

- 公共釣り場整備

に再配分する。

- これにより「釣りをすることが資源保全につながる」循環を作る。

5. メディア・教育との連携(法制度で後押し)

- 放送法や学校教育法に準拠した推進

- NHKや地方局が「青少年自然体験」の一環として釣り番組制作に協力するよう支援。

- 文科省の学習指導要領に「自然体験活動」として釣りを明示し、学校での体験機会を増やす。

まとめ

釣り人口を増やすには、単なるイベントやプロモーションだけでは限界があります。

法律や制度の後押しとして、

- 外来魚規制の再設計(釣り文化と両立)

- 釣り推進法の制定

- 公共インフラに釣り場を組み込む法整備

- 遊漁税を通じた資金循環

- 教育・メディアを法的に支援

このような施策を総合的に進めることで、釣りは「規制される存在」から「文化として守られる存在」へ転換できます。

おわりに

釣り具価格の高騰は、単に「メーカーが強欲だから」ではなく、市場縮小や構造的要因の結果です。

しかし同時に、釣り人口を増やし裾野を広げることは十分に可能です。安価な入口と確実な成功体験を提供し、そこから中級者・上級者へとステップアップする導線を整えれば、再び釣り市場は活性化していくでしょう。

「釣りは楽しい」「また行きたい」――その気持ちを子供から大人までに広げられるかどうかが、今後の釣り文化と釣具市場を左右するカギとなるはずです。

コメント